Vorerst kein Spannungswechsel an der Strombörse

Strom wird für den Verbraucher immer teurer, aber an den Börsen steht der Preis seit drei Jahren unter Druck. Belastend waren der Verfall der Kohlepreise, die Verbilligung der Emissionsrechte und der Ausbau der Erneuerbaren Energien. Wir erwarten ein baldiges Ende der Talfahrt, denn im Emissionshandel beginnen die Preise zu steigen und der Vormarsch der Erneuerbaren Energien dürfte etwas an Fahrt verlieren. Gegen eine schnelle Erholung spricht aber die zunächst noch billige Kohle, deren Preis sich angesichts des reichlichen Angebots nur allmählich erholen dürfte.

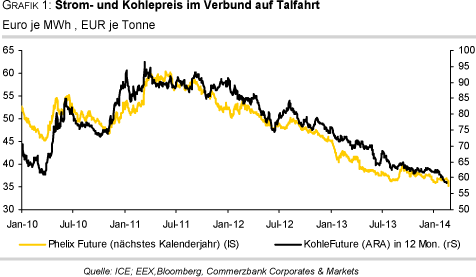

Strom wird für den Verbraucher immer teurer, aber an den Börsen steht der Preis seit drei Jahren unter Druck. Belastend waren der Verfall der Kohlepreise, die Verbilligung der Emissionsrechte und der Ausbau der Erneuerbaren Energien. Wir erwarten ein baldiges Ende der Talfahrt, denn im Emissionshandel beginnen die Preise zu steigen und der Vormarsch der Erneuerbaren Energien dürfte etwas an Fahrt verlieren. Gegen eine schnelle Erholung spricht aber die zunächst noch billige Kohle, deren Preis sich angesichts des reichlichen Angebots nur allmählich erholen dürfte.Während die Strompreise für die privaten Haushalte in Deutschland immer neue Rekordhöhen erklimmen und heute im Durchschnitt mehr als doppelt so hoch sind wie im Jahr 2000, fallen die Preise an der Strombörse EEX in Leipzig auf immer neue Tiefs. Zurzeit notiert der Terminkontrakt für Grundlast im nächsten Kalenderjahr mit nur noch gut 35 Euro je MWh auf dem niedrigsten Stand seit 2007 und rund 40% niedriger als vor drei Jahren (Grafik 1). Dass der Anstieg der Verbraucherpreise für Strom vor allem steigenden Steuern und Abgaben geschuldet ist, ist hinlänglich bekannt. Die Gründe für die fallenden Preise an der Strombörse sind dagegen primär auf der Erzeugerseite zu suchen.

Vier Faktoren haben den Strompreis an der Börse unter Druck gesetzt

Maßgeblich für den Börsenpreis sind nämlich die Kosten der letzten Stromerzeugungseinheit. Und dabei spielen die Kosten der Stromproduktion aus Steinkohle (nachfolgend zumeist Kohle) eine zentrale Rolle. Das mag auf den ersten Blick überraschen: Schließlich basiert gerade mal ein Fünftel der deutschen Bruttostromerzeugung auf Steinkohle. Dass die Produktionskosten in den Kohlekraftwerken dennoch so wichtig sind, ist der hohen Bedeutung der Kohlekraftwerke in der Einsatzreihenfolge der Kraftwerke, der sogenannten Merit-Order, geschuldet. Kohlekraftwerke sind sogenannte Mittellastkraftwerke, welche aufgrund ihrer mittleren Flexibilität und mittelhohen Kosten vielfach die Lastschwankungen ausgleichen (Grafik 2).

Tatsächlich sind die Produktionskosten für Kohlestrom in den letzten drei Jahren deutlich gefallen: Die wesentlichen variablen Kostenfaktoren der Kohleverstromung sind der Inputfaktor Kohle und die Kosten für den Ausstoß von CO2.

Die Preisbildung am Strommarkt

Strom ist nur begrenzt zu speichern, aber die Nachfrage nach Strom schwankt stark. Bei Lastschwankungen muss sich daher die Zahl der Kraftwerke im Netz (oder ihre Auslastung) ändern. Welche Kraftwerke wann zugeschaltet werden, hängt von ihren Kostenstrukturen ab. Die Kraftwerke mit den niedrigsten variablen Kosten werden zuerst zugeschaltet, die mit den höchsten zuletzt. Die Einsatzreihenfolge nennt man Merit-Order. In Deutschland ist die Atomkraft auf Basis der variablen Kosten die günstigste (konventionelle) Technologie, die kaum noch existierende Ölkraft die teuerste.

Kohlekraftwerke nehmen einen Mittelplatz ein. Niedrige variable Kosten haben zudem die Erneuerbaren Energien; sie betragen nahezu Null. Je höher ihr Angebot, desto stärker verschiebt sich die Angebotskurve nach rechts (Grafik 3). In Zeiten, in denen viel Strom aus Erneuerbaren Energien eingespeist wird, sind also Kraftwerke mit niedrigeren variablen Kosten preissetzend, so dass sich bei gleichem Angebot ein niedrigerer Preis ergibt ("Merit-Order-Effekt"). Der Ausbau der Erneuerbaren Energien führt also zu niedrigeren Strompreisen an der Börse.

Seit fast drei Jahren ist der Kohlepreis ständig gefallen. Zurzeit zahlt man am Terminmarkt für Kohle, fällig im nächsten Monat, weniger als 75 USD bzw. 55 Euro je Tonne (Grafik 1, S.1). Das sind rund 45% weniger als im März 2011 und so wenig wie zuletzt vor knapp vier Jahren. Fast zeitgleich sind auch die Preise im Emissionshandel massiv unter Druck geraten: Von Mai 2011 bis Frühjahr 2013 verbilligte sich der Preis für das Recht zur Emission einer Tonne CO2 von gut 16 Euro auf weniger als 3 Euro.

Aufgrund der massiven Verbilligung von Kohlestrom ist es kaum überraschend, dass die Bruttostromerzeugung auf Kohlebasis 2013 um 4,2% zugelegt hat - ein deutlicher Anstieg.

Aber auch der Vormarsch der Erneuerbaren Energien bremst den Strompreis. Mittlerweile stellen sie rund ein Viertel der Bruttostromerzeugung. Aufgrund der Witterungsabhängigkeit der Stromerzeugung aus Wind und Strom (Dargebotsabhängigkeit) beeinflusst dies zwar vor allem die kurzfristige Preisentwicklung; denn bei hoher Einspeisung aus Erneuerbaren Energien sinkt der Preis, so dass andere Anbieter aus dem Markt gedrängt werden. So ist die Zahl der Niedrigpreisstunden unter 10 Euro je MWh an der Börse kräftig gestiegen. Gemessen an den Day-Ahead-Preisen war sie nach Angaben des Fraunhofer-Instituts im ersten Halbjahr 2013 vier Mal so hoch wie ein Jahr zuvor.

Doch das Angebot an Wind- und Solarstrom drückt auch die langfristigen Preise. Entscheidend ist in diesem Fall allerdings weniger das tatsächliche, sondern das potenzielle Angebot auf Basis der installierten Kapazitäten. Letzteres bestimmt die mittelfristigen Erwartungen, die aufgrund der Dargebotsabhängigkeit von Erneuerbaren Energien durchaus von dem tatsächlichen Angebot abweichen können. So nahm 2013 die tatsächliche Stromerzeugung aus Wind nur leicht zu, obwohl bereits im Herbst die installierte Windleistung knapp 9% höher war als zum Jahresende 2012.

Doch die preisbelastenden Faktoren sind nicht nur auf der Angebotsseite zu suchen: Neben dem strukturellen Trend einer steigenden Energieeffizienz hat auch die schwache Konjunktur in Deutschland den Stromverbrauch gebremst. Er lag 2013gut 3% niedriger als im Jahr 2010. Die schwache Nachfrage dürfte die Margen der Versorger zusätzlich belastet haben.

Spezifikation der Modellvariablen

Die Bedeutung der drei Preisdeterminanten für den Strompreis haben wir mit einem Modell abgeschätzt: Das Modell erklärt den Strompreis (Grundlast nächstes Kalenderjahr) mit dem Kohle- und dem Emissionspreis, einer Trendvariablen für die installierten Kapazitäten an Erneuerbaren Energien und einer Konstanten. Auf Wochendatenbasis findet sich für die letzten vier Jahre eine stabile langfristige Beziehung (Grafik 4). Als Zeitreihe für Kohle haben wir den Preis für ARA Kohle in zwölf Monaten (umgerechnet in Euro) gewählt. Er ist nicht nur aus theoretischen Gründen die relevante Kostengröße für das Stromangebot im nächsten Kalenderjahr, sondern auch weniger schwankungsanfällig als der nächstfällige Monatsfuture. Der Kohlepreis leistet den größten Erklärungsbeitrag.

Modell bestätigt Kohlepreis als wichtigste Determinante für den Strompreis

Den Einfluss der drei Parameter auf der Angebotsseite haben wir in einem Modell auch empirisch bestätigt (siehe Kasten). Es zeigt, dass ein Anstieg des Kohlepreises um 1 Euro je Tonne den Strompreis ceteris paribus um durchschnittlich knapp 50 Cents je MWh steigen lässt. Das ist etwas mehr als die technischen Produktionsdaten vermuten lassen, denn für 1 kWh werden im Durchschnitt in einem Kohlekraftwerk rund 375 Gramm Kohle benötigt. Das würde demnach bedeuten, dass der Preis nur um knapp 40 Cents steigen sollte.

Der Einfluss des CO2-Preises scheint dagegen geringer zu sein als die technischen Daten implizieren: Dem Modell zufolge würde eine Verteuerung der Tonne CO2 um 1 Euro den Strompreis nur um 40 Cents steigen lassen. Ein durchschnittliches Kohlekraftwerk stößt aber noch immer knapp 900g CO2 je kWh aus (Grafik 5). Im Gegenzug könnte der negative Einfluss der Trendvariable, installierte Kapazitäten für Erneuerbare Energien, überschätzt sein. Einwichtiges Ergebnis ist zudem, dass der Kohlepreis den mit Abstand größten Erklärungsbeitrag leistet.